Matemáticas para jubilados

¿Cómo se calcula el haber jubilatorio? ¿Por qué los trabajadores pasivos no cobramos el famoso 82% móvil? ¿Es posible revertir esta situación?

Columnas y Opinión09/05/2016 Mariela Alderete

Mariela Alderete

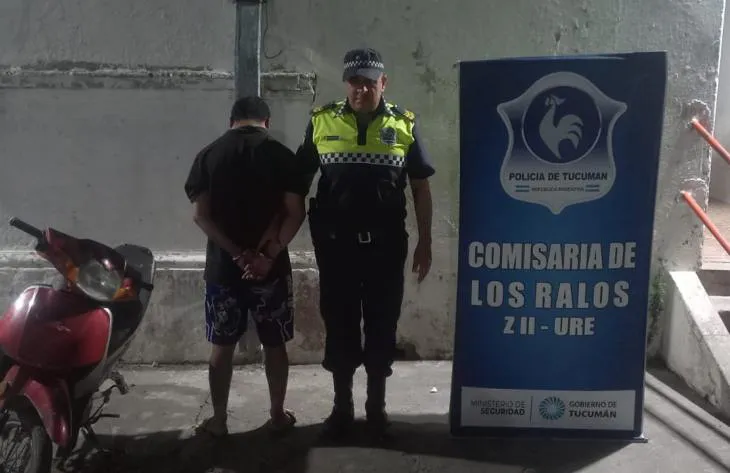

Foto: Miguel Armoa

Alrededor de 500 años antes de Cristo, un sabio llamado Pitágoras quiso saber por qué al oído resultaban más agradables ciertos sonidos. Puso una cuerda en una madera y a medida que la iba tensando observaba la reacción de sus discípulos, lo que le permitió descubrir que en ciertos puntos éstos se sentían más agradados. Midiendo la cantidad de vibraciones de esos puntos y estudiando ciertas relaciones matemáticas que lo armonizaban, pudo señalar las siete notas musicales que aún nos deleitan en nuestro mundo occidental.

Este brevísimo relato nos recuerda que, en el fondo, en la armonía de los sistemas jubilatorios, subyacen cuestiones matemáticas que no son fáciles de descubrir entre nuestros problemas diarios. Así, la mayoría de los jubilados no sabemos por qué pedimos que se nos pague el 82% del salario del activo y no el 81, el 90 o, simplemente, el 100. Tampoco sabemos mucho sobre que esas proporciones pueden o deben ser móviles y no fijas (aunque en realidad nos es suficiente con saber cómo se mueven los salarios de los activos). Tal vez no nos es fácil explicar por qué nuestros ahorros jubilatorios debieron ser el 11% o el 6% mensual durante nuestra vida laboral, y cuáles son las razones por la que los aportes patronales de ese ahorro tienden a ser 0.

A diferencia del sabio Pitágoras, que quiso saber el porqué de la empatía humana frente a ciertos sonidos, ahora y aquí lo que queremos es buscar la legitimidad de las relaciones numéricas que conforman nuestros sistemas jubilatorios.

Dicho con más claridad: queremos conocer la bondad o maldad de las formulitas y los valores que emplean los que diseñaron o diseñan esos sistemas, que al final de cuenta, administran nuestros ahorros. Así -y empleando números redondos- nos interesa saber qué provoca que el haber jubilatorio medio (supongamos que es de $ 6.000) representa el 50% del haber medio de un trabajador (si fuera de $ 12.000) y no el 82% que aspiramos en esta relación.

Naturalmente, debemos dejar de lado ciertas cuestiones que tal vez poco tengan que ver con las relaciones matemáticas de las que hablamos, como la coyuntura de un proceso inflacionario que en nuestro país parece no tener fin, un sistema político que se muestra optando por privilegiar la concentración de la riqueza en unos pocos y la postergación de las aspiraciones de los más rezagados en la escala social, que son la mayoría. O quizá también debiéramos hablar de un mundo que está agotando sus recursos naturales y que gira a la derecha política, tal vez buscando un retroceso que lo lleve a mejores aspiraciones que la inevitable y despiadada lucha por la supervivencia futura. Irónicamente, fundada en el uso de tecnología de autodestrucción.

Dicho esto, debemos creerle a los matemáticos que la cuestión central de un sistema jubilatorio debiera pasar por la relación entre el haber jubilatorio promedio sobre el haber promedio de un trabajador activo (dentro de igual rango en el que cesó al jubilarse en la escala salarial). O sea: la simple formulita de dividir el primero por el segundo, que -según nuestra creencia- debería dar el 82% (dicho matemáticamente =0,82). La pregunta ahora es por qué debería dar el 82% y no otro porcentaje.

La mayor parte de las explicaciones escuchadas se refieren a que, en definitiva, contando descuentos (seguros, restituciones financieras o simples aportes solidarios, aporte jubilatorio, etcétera), lo que el común de los trabajadores recibe mes a mes es alrededor de ese 82% del salario bruto. O sea que, usualmente, hay un gasto previo al cobro de casi el 18%. Ese haber neto, o también llamado “salario de bolsillo” es con lo que se debe vivir y sostener a una familia (alimentación, alquiler, vestido, educación, salud, y un largo etcétera que incluye un mínimo de distracción u ahorro, para dignificar al trabajo).

El hecho de que hoy (y a lo largo de gran parte de nuestra historia laboral) no se haya logrado este ideal debemos imputarlo más a las miserias de la condición humana que a la razón o al genio de los sabios, que aún dudan entre considerar al trabajo un atributo digno de la especie o una subordinación de esclavitud. Pero esto es otro tema.

Lo cierto es que si creemos que la reducción del haber jubilatorio al 82% del salario activo se ha hecho más por razones de sobrevivencia financiera del sistema de reparto (sistema jubilatorio administrado por el Estado) que a su verdadera legitimidad, no nos equivocamos. Así, deberíamos entender que si el jubilado no debe ya ahorrar parte de su haber para generar un haber futuro (o sea no debe hacer aporte jubilatorio personal) al momento de iniciar el beneficio, la relación quedaría seguramente reducida a un 93%. Esto se debe a que el 18% de merma del que hablamos, quedaría reducido al 7% si le restamos el aporte mensual del 11%, porcentaje usual de aporte en este tema de las jubilaciones.

Si se procediera a reparar la actual ilegitimidad, el coro formado por las Cajas Jubilatorias –en nuestro país, prácticamente la ANSES-, más los gobernantes de turno, en general; y los políticos más o menos profesionales o en proceso de serlo, en particular, pondrían el grito en el cielo, al suponer resentidos los residuos presupuestarios que dejan para la salud, la educación, la justicia y parte de la seguridad que manejan. El holocausto sería una caricia, ante el castigo de mermar sus jugosos sueldos de funcionarios y las cajas financieras fiscales más o menos misteriosas que manejan en razón de sus carreras políticas. Claro está, ello sin entrar a considerar todavía los subsidios encubiertos a empresas, clientes y favorecedores del poder.

De tal modo, el criterio de la relación entre haber jubilatorio y sueldo activo, ha quedado anclado en ese 82% y no en el 93% que correspondería. No está demás recordar, como todo el mundo lo sabe, que ni siquiera esa cifra menor se cumple en nuestro país desde hace muchos años. No teniendo que ver esto con las matemáticas, sigamos razonando según ellas.

Los ingresos al sistema jubilatorio son el número de aportantes activos, multiplicado por un porcentaje sobre el promedio del haber de los trabajadores. Así, si hubiera 5 millones de trabajadores aportantes, y lo multiplicamos por el 11% de la suma de sus salarios, tendríamos la cifra de recursos con que cuenta el sistema. De hecho, si hay un aporte patronal que suponemos puede ser un 6% de esos salarios, tendríamos que sumarlo.

Los egresos, o sea lo que se pagarían con esos recursos se podrían calcular multiplicando el haber jubilatorio promedio por la cantidad de jubilados. El sistema estaría equilibrado, si los ingresos igualan a los egresos.

En la realidad, esto no ocurre. Las razones son de dos tipos: por un lado la política económica que resiste el actual período de baja del ciclo del “Estado benefactor” ha ocasionado que el aporte patronal tiende a ser suprimido. Es decir, los empresarios en el sistema neoliberal, consideran que este aporte es un impuesto que no les corresponde abonar, y no admiten que es parte del precio del trabajo que demandan. Además, la necesidad de concentrar el potencial económico como recurso en el sector privado ha originado que el Estado mismo –también se funda en que el ahorro jubilatorio es un impuesto- sea utilizado por el fisco en su etapa de acumulación (es decir cuando el ahorro se produce durante la vida activa del trabajador), privando al sistema de invertir un poderoso recurso cuya tasa de utilidad podría financiar toda la Seguridad Social.

Por otro lado, consideramos las circunstancias externas que el sistema económico de maximización de las utilidades y competencia feroz ha impuesto en el mundo. Así, mientras la tecnología bien empleada ha prolongado la esperanza de vida de la población en todo el mundo, ha impactado también en la prolongación del pago de las jubilaciones.

Existen numerosos otros detalles que involucran al escenario político-ideológico que impide que la formulita matemática sea reformulada para evitar los costos del progreso (por ejemplo, mayor esperanza de vida, neutralizada por la inversión de los recursos del sistema), pero su consideración nos llevaría a largos y complejos procesos de razonamiento que, por ahora, son superados por los que imponen los sistemas.

Con razón el conocido multifuncionario y economista argentino liberal Alvaro Alsogaray respondió a su secretario, que le informaba que el sistema estatal previsional estaba por quebrar –corría la década militar de los 60 del siglo pasado- que tal cosa carecía de importancia, pues en manos del Estado, tarde o temprano el sistema colapsaría y los ahorros de los trabajadores debían ser administrados por sus patrones.

Todavía no se puede descartar que ello se cumpla al amparo de nuevas formulitas matemáticas que el hombre crea en su provecho, y no que las toma de la naturaleza para beneficio de todos. Entonces, tal vez, nuestras matemáticas sean más complicadas, porque a veces ocultan siniestras intenciones. Y, para ejemplo, basta este botón: la actual formulita creada para hacernos creer que nuestro haber es móvil hacia arriba, en realidad es móvil hacia abajo. Alguna vez lo analizaremos.

Por Carlos Romero

Para Periódico Móvil

Para Periódico Móvil

Te puede interesar

Lo más visto